「4×100mリレーでは2走が一番長いと言われるけど、本当なんだろうか?」

「4×100mリレーの各区間の走行距離が知りたい!」

「4×100mリレーで良いタイムを出したい!」

そのような疑問や思いを持たれる方もいるのではないでしょうか。

この記事では、4×100mリレーの各4区間の正しい走行距離を解説していきます。

ぜひこの記事を読んで、4×100mリレーについての正しい知識を身に付けてくださいね。

4×100mリレーとは?

4×100mリレーとは、陸上競技の種目の一つで、1人100m走り4人でバトンを繋いでゴールまでのタイムや順位を競います。

合計400メートルを継走することから、日本では4継・四継(よんけい)と呼ばれることもあります。

以下がルールとなります。

- バトンパスはテイクオーバーゾーンと呼ばれる区間内で行わなければならない。この時、考慮されるのは選手の体ではなくバトンの位置である。

- 2,3,4走者は、バトンパスの際、テイクオーバーゾーン内から走り出さなければならない。

- 競技中、バトンは手で持ち運ばなければならない。そのため、バトンパスは投げて行うと失格になる。

- バトンを落としただけでは失格とはならない。バトンパスが完了していない状態でバトンを落とした場合には、バトンは渡し手(前走者)が拾わなくてはならない。バトンパスが完了し、受け手(後走者)が唯一の保持者となった後にバトンを落とした場合、受け手が拾わなくてはならない。バトンを落とした時、競技者は距離が短くならないことを条件にバトンを拾うために自分のレーンから離れてもよい。バトンが横や進行方向(フィニッシュラインの先も含む)に転がり、自分のレーンから離れて拾い上げた場合は、競技者はバトンを落とした地点に戻ってレースを再開しなければならない。

4×100mリレーのこれまでの走行距離の認識

さて、4×100mリレーではよく2走にエースを持ってきて、3走に遅い選手を持ってくることがありますが、これはなぜでしょうか。

それは「2走は走る距離が長く、3走は短い」、という認識が背後にあるからです。

2022年のオレゴン世界陸上の時、織田裕二も「サニを一番長い2走に~」と言っていましたが、

実はこれ、間違ってます。

4×100mリレーの実際の走行距離

(大抵そうなので)2,3,4走はテイクオーバーゾーンの入口から走り始めることを前提として解説します。

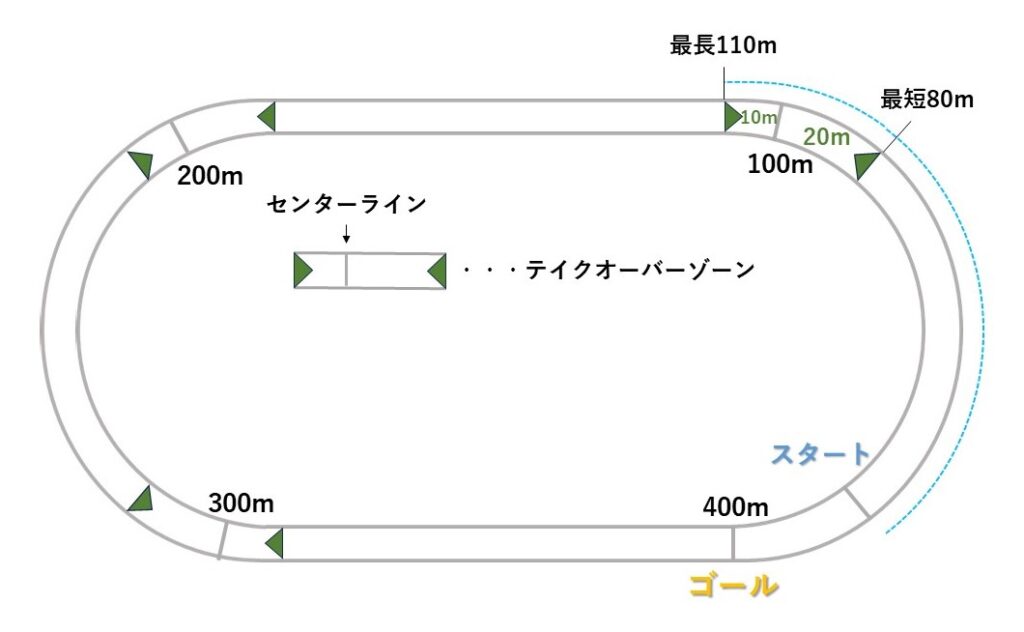

1走

2走にバトンを渡す際、テイクオーバーゾーンの入口で渡せば80m、出口で渡せば110m走ることになります。つまり、1走の走行距離は最短80m、最長110mとなります。バトンを渡す場所によって走行距離は変わるということですね。大抵は白のセンターライン(テイクオーバーソーン内にある100mの区切り線)より少し手前で渡ることが多いので、1走の走行距離は90~100mぐらいと考えてよいでしょう。

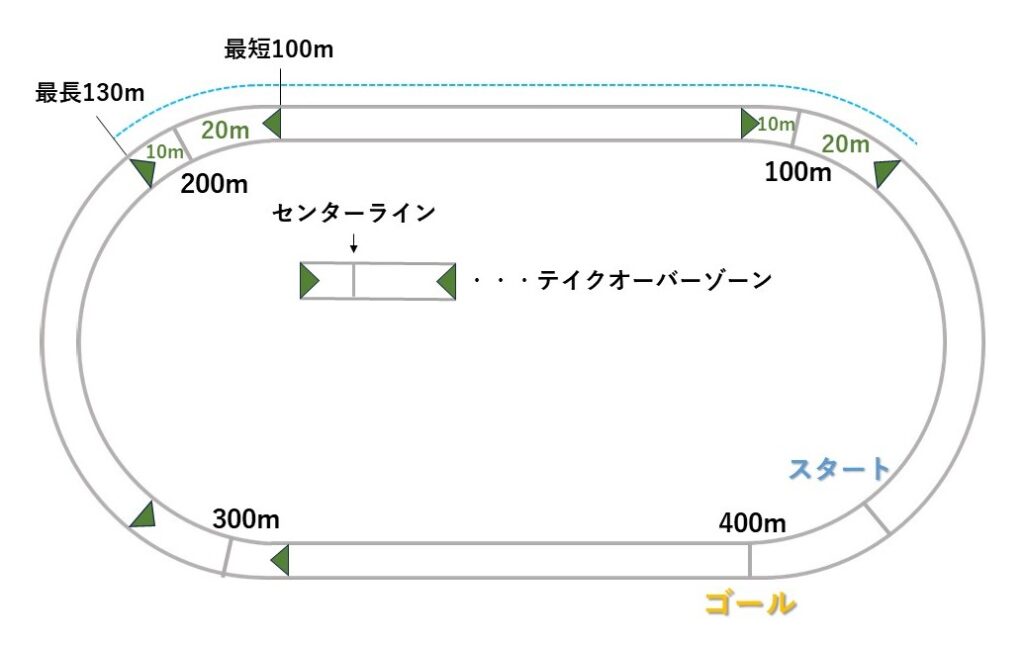

2走

3走にバトンを渡す際、テイクオーバーゾーンの入口で渡せば100m、出口で渡せば130m走ることになります。つまり、2走の走行距離は最短100m、最長130mとなります。大抵は白のセンターライン(テイクオーバーソーン内にある100mの区切り線)より少し手前で渡ることが多いので、2走の走行距離は110~120mぐらいと考えてよいでしょう。

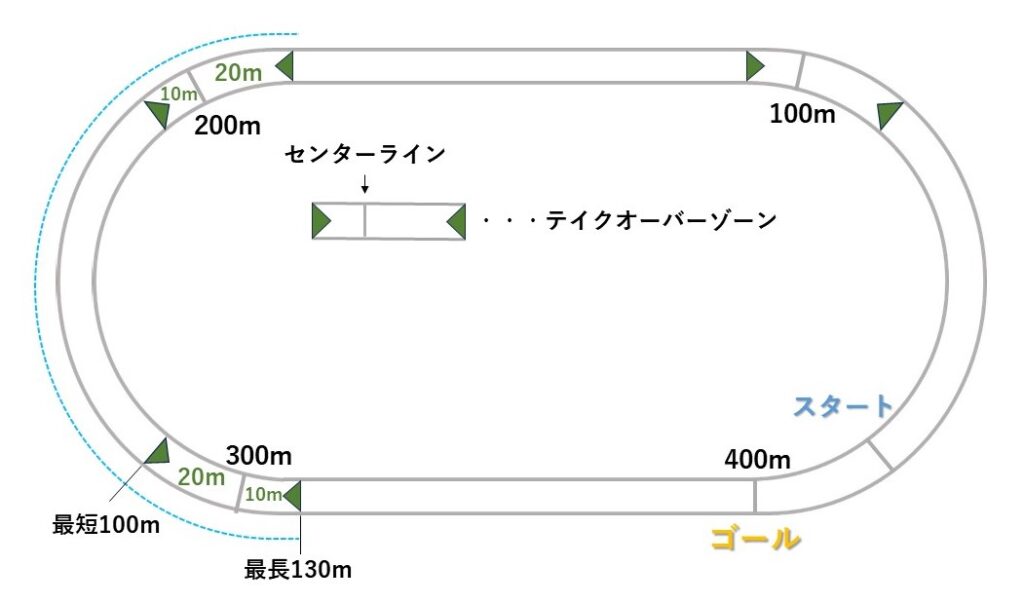

3走

4走にバトンを渡す際、テイクオーバーゾーンの入口で渡せば100m、出口で渡せば130m走ることになります。つまり、3走の走行距離も最短100m、最長130mとなります。大抵は白のセンターライン(テイクオーバーソーン内にある100mの区切り線)より少し手前で渡ることが多いので、3走の走行距離も110~120mぐらいと考えてよいでしょう。

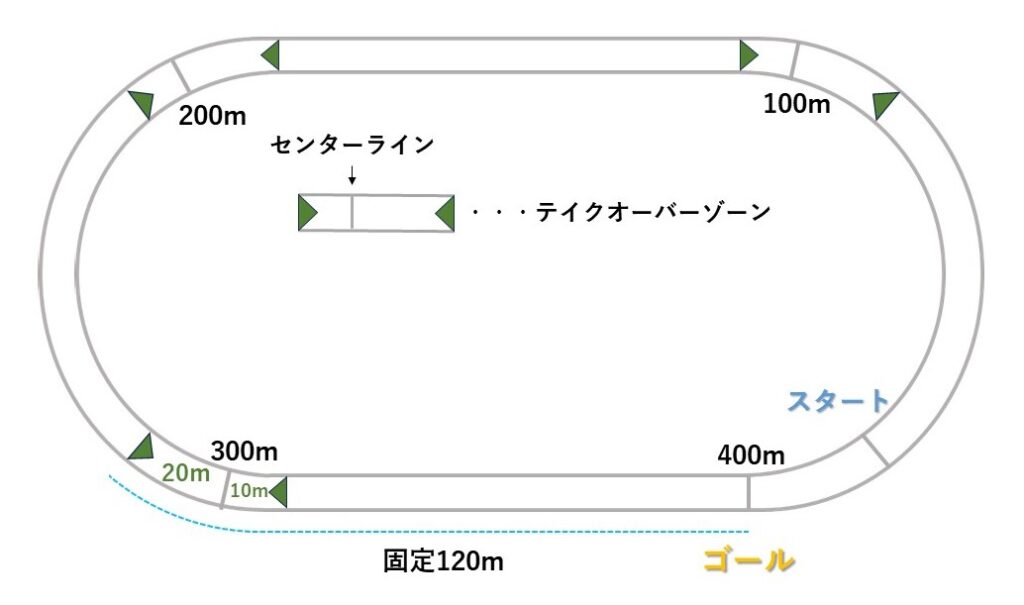

4走

4走の場合はテイクオーバーゾーンの入口からゴールまで120mなので、走る距離は120m固定となります。

※2,3,4走がテイクオーバーゾーンの入口ではなくもっと奥から走り始めた場合は、当該走者の走行距離はこの限りではありません。

このように、「2走は長く、3走は短い」わけではないのです。

むしろ3走は長いのです。

そして一番短いのは1走なのです。

4×100mリレーにおいてなぜ「2走は長く、3走は短い」という誤った認識が広がったのか?

このような認識が広がった背景に、1走90m、2走120m、3走80m、4走110mという誤情報の蔓延があります。

なぜこのような誤った走行距離の情報が広がったのかというと、

もともとリレーメンバー4人の力の差が大きいチームが、作戦として2,4走に速い選手を置いて長く走らせ(2走120m、4走110m)、1,3走に遅い選手を置いて短く走らせる(1走90m、3走80m)戦略を取っているうちに、「もとから2,4走は長く、1,3走は短い。1走90m、2走120m、3走80m、4走110mだ。」という認識に変わっていったのだと思われます。

(90m、120m、80m、110mという距離は、加速区間を除いたバトンを持って走る距離です)

しかし、「もとから2,4走は長く、1,3走は短い」わけではありません。

意図的に2,4走を長く、1,3走を短く走らせようとしなければ、そのようにはならないのです。

何か少しでも疑問に思うことがあったら調べたり考えたりすることは重要

世の中には、間違った常識というものが多かれ少なかれ存在しています。

陸上界でも他に、4×100mリレーでの1走の決め方や400mの走り方などで一部間違った常識が広がっています。

4×100mリレーの1走は、“スタートの速い選手を起用する”というのが常識となっていますが、スタートの速い選手がエースである場合、距離の短い1走に置くのは合理的でないですよね。

(詳しくは、【4×100mリレー】理にかなった走順の決め方を解説します!でも解説しています)

また、400mの走り方に関しても、前半から飛ばした方がタイムは良くなるという研究結果をもとに指導が行われてきました。しかし2023年の世界陸上で、日本人選手が200-300の区間でギアを切り換える走り方に変えた結果、佐藤拳太郎選手は日本新記録、佐藤風雅選手は44秒台、中島佑気ジョセフ選手は自己ベストをマークしました。

(参考:日本男子400mの日本記録更新はなぜ生まれたのか ポイントは佐藤拳太郎が今季改良してきた200~300mの走り – webスポルティーバ)

僕が現役の時は世界に前半から置いて行かれない様にとにかく積極的に飛ばせ的な事を言われてやってたけどそれだとどうしても200〜300で切り替えられなかった。

今回の3選手はしっかり世界基準のレース展開で400mの完成度が高い。

準決、決勝とレース展開が速くなってもベースは変えずに走ってほしい。 https://t.co/T5kpcAMb4a— 木村淳 (@kimujun_kimujun) August 20, 2023

「こういうやり方が望ましい」と言われていても、自分が練習をする中で「何か違うんじゃないか?」と疑問を持つことは少なくないと思います。日本人選手も、そのように疑問を持ち、検証することができたから、好記録に繋がったのだと思います。

本記事の内容も然りですが、この記事を読んでいる皆さんも、今後色々な情報において少しでも疑問に思うことがあったら、一度立ち止まって吟味(調べたり考えたり)する習慣をぜひ身につけてくださいね。

コメント