「陸上部の顧問になったけど、4×100mリレーの走順の決め方がいまいちわからない…」

「4×100mリレーでなかなか良い結果が出せない。勝てる走順の決め方を知りたい!」

「4×100mリレーで良いタイムを出すコツを知りたい!」

そういった指導者の方向けに、4×100mリレーで中高ともに全国大会を経験した筆者が、理にかなった(論理的な)走順の決め方を解説していきます。

ベテランの指導者の方にも読んでいただきたい内容となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください!

4×100mリレーとは?

4×100mリレーとは、1人100mずつ走り4人でバトンを繋いで、ゴールまでのタイムや順位を競う陸上競技の種目の一つです。

合計400メートルを継走するため、日本では通称4継・四継(よんけい)とも呼ばれます。

以下が主なルールとなります。

- 選手はテイクオーバーゾーンと呼ばれるエリア内でバトンを渡さなければならない。この際、考慮されるのはバトンの位置であり、選手の体の位置ではない。

- バトンパスの際、2,3,4走者は、テイクオーバーゾーン内から走り出さなければならない。

- 競技中、バトンは手で持ち運ばなければならない。そのため、バトンを投げて渡すと失格になる。

- バトンを落としただけでは失格にはならない。バトンを渡す前に落とした場合は、バトンは渡し手(前走者)が拾わなくてはならない。バトンパスが完了し、受け手(後走者)が唯一の保持者となった後にバトンを落とした場合、受け手が拾わなくてはならない。バトンを落とした時、競技者は距離が短くならないことを条件にバトンを拾うために自分のレーンから離れてもよい。バトンが横や進行方向(フィニッシュラインの先も含む)に転がり、自分のレーンから離れて拾い上げた場合は、競技者はバトンを落とした地点に戻ってレースを再開しなければならない。

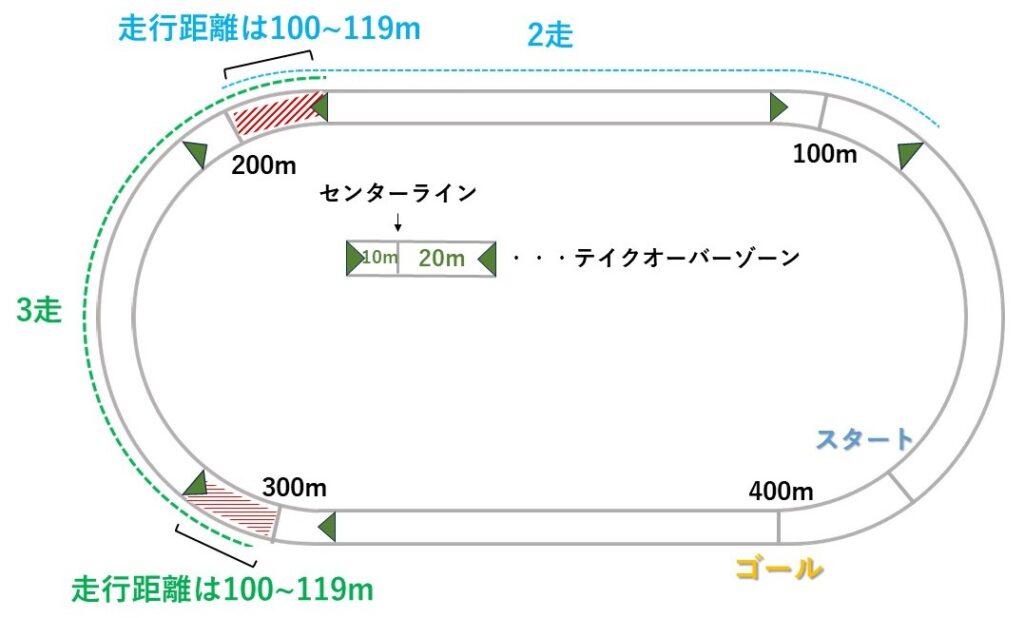

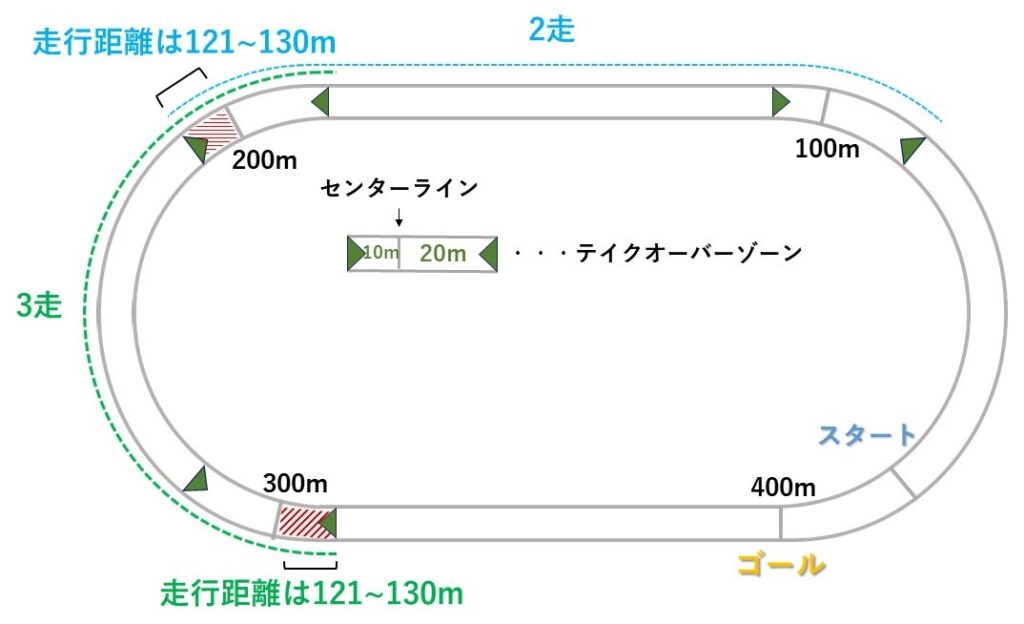

4×100mリレーの各区間の走行距離

さて、4×100mリレーの各区間の走行距離ですが、実は4人とも平等に100m走っている、というわけではありません。

以下で走行距離について詳しく見ていきましょう。

2,3,4走はテイクオーバーゾーンの入口から走り始めることを前提として解説します。

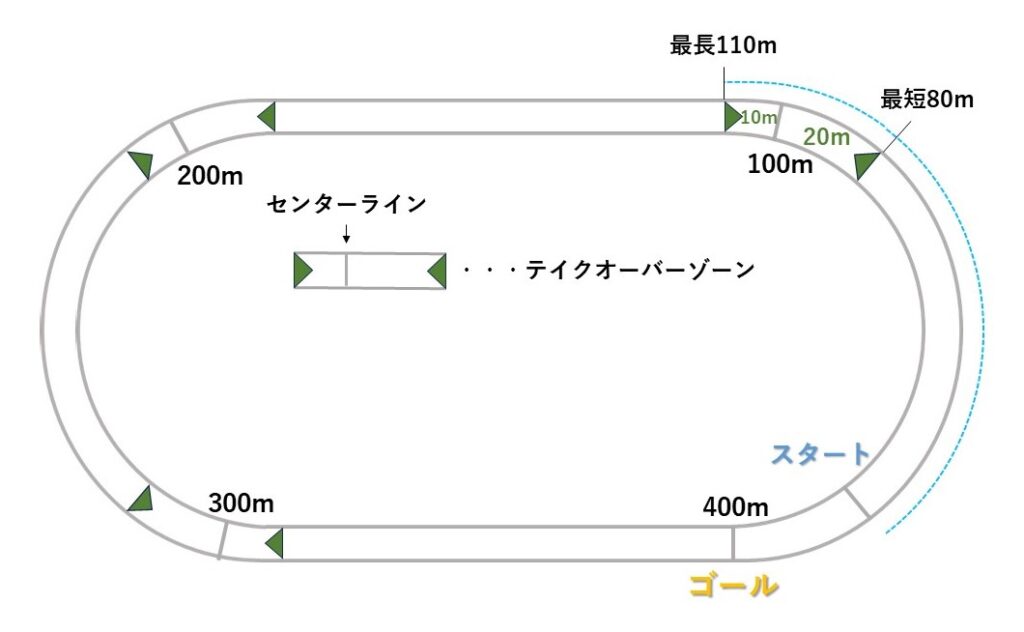

1走

2走にバトンを渡す位置によって距離が変わります。テイクオーバーゾーンの入口で渡すと80m、出口で渡すと110mになります。したがって、1走の走行距離は80〜110mとなります。通常、白のセンターライン(テイクオーバーソーン内にある100mごとの区切り線)より少し手前で渡ることが大半なので、1走の走行距離は90〜100mぐらいと考えるのが妥当でしょう。

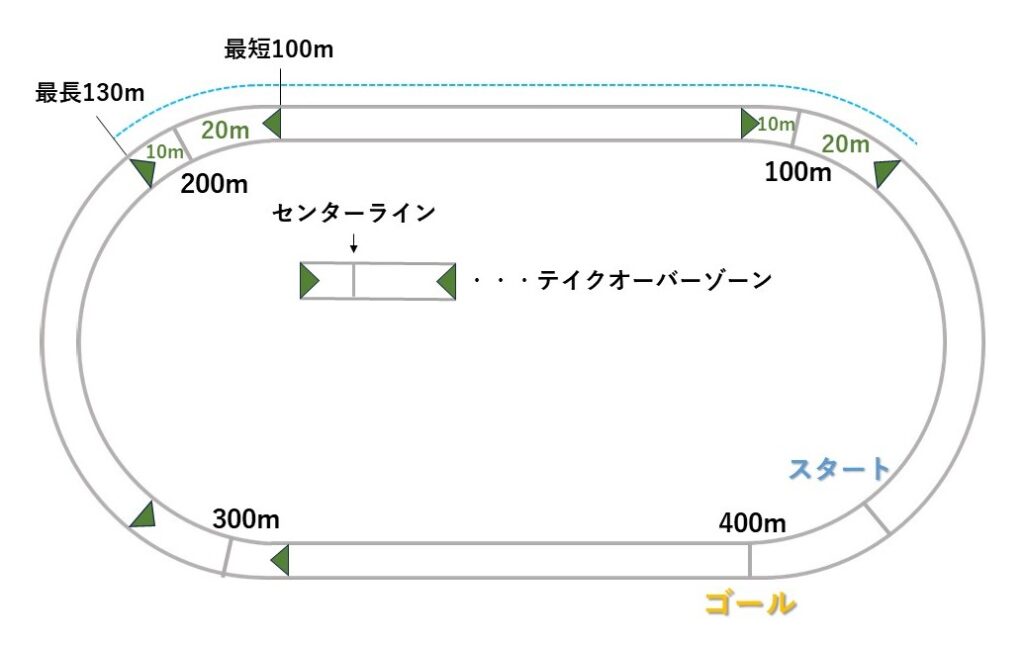

2走

3走にテイクオーバーゾーンの入口で渡すと100m、出口で渡すと130mになります。したがって、2走の走行距離は100〜130mとなります。白のセンターラインより少し手前で渡ることが大半なので、2走の走行距離は110〜120mぐらいと考えるのが妥当でしょう。

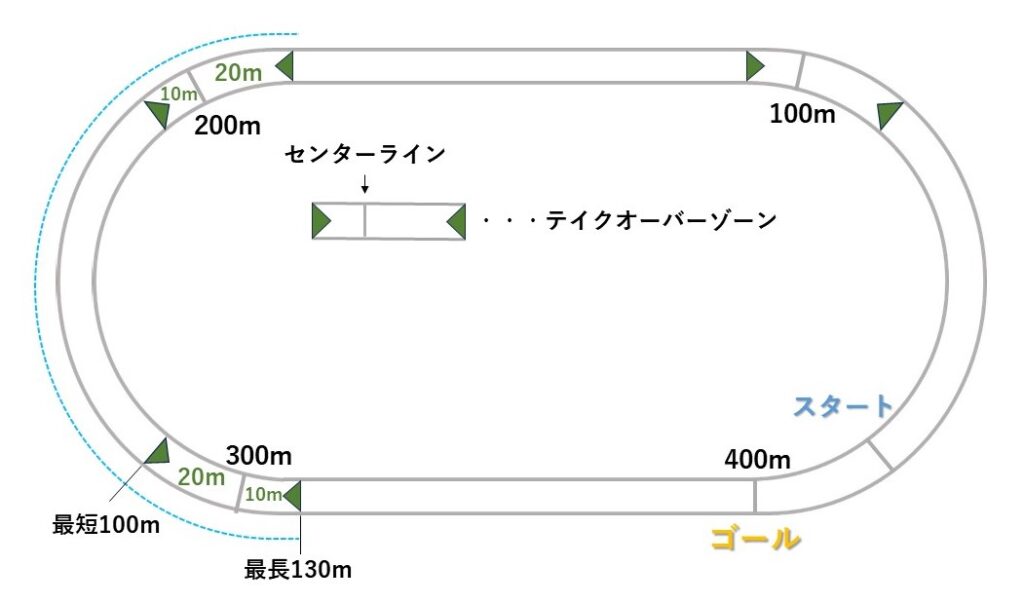

3走

4走にテイクオーバーゾーンの入口で渡すと100m、出口で渡すと130mになります。したがって、3走の走行距離は100〜130mとなります。白のセンターラインより少し手前で渡ることが大半なので、3走の走行距離は110〜120mぐらいと考えるのが妥当でしょう。

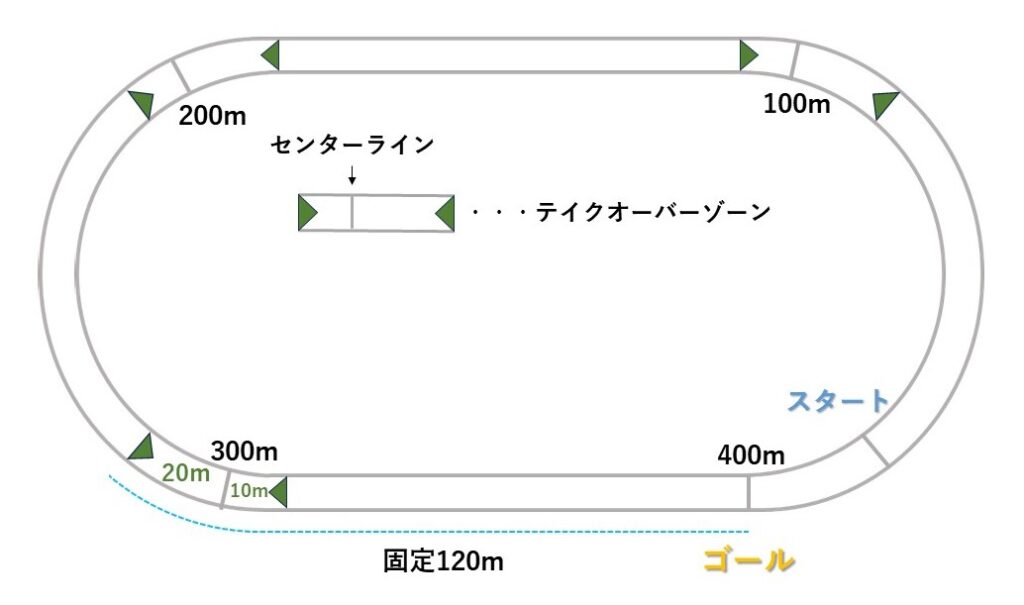

4走

4走の場合、テイクオーバーゾーンの入口からゴールまで120mなので、走る距離は120m固定となります。

※ただし、2,3,4走がテイクオーバーゾーンの入口ではなく、もっと奥から走り始めた場合は、当該走者の走行距離はこの限りではありません。

注! 1走90m、2走120m、3走80m、4走110mという誤情報が一部陸上界に広がっていますが、間違いです!

詳しくは【4×100mリレー】本当に2走は長い?正しい走行距離を解説!で解説しています!

4×100mリレーで良いタイムを出すためのポイント

さて、走行距離について解説しましたが、次は4×100mリレーで良いタイムを出すためのポイントについて見ていきましょう。

走順を考えるうえで、良いタイムを出すためのポイントを知っておくことは重要です!

本記事では以下の6つのポイントを紹介します。

2人の速度が同調するタイミングでバトンパスを行う

これは4×100mリレーで良いタイムを出すうえで最も重要なポイントとなります。

4×100mリレーは、スタートしてからバトンがゴールにたどり着くまでの時間を競う競技です。

つまり、バトンの移動速度をできるだけ高い状態に保つことが重要となります。

したがって、バトンパスは、2人の速度が同調するタイミングで行うのがベストです。

例えば、バトンを貰う選手が加速しきっておらず、時速10kmの状態で、時速20kmで走ってきた選手からバトンを貰ったとしましょう(詰まりバトン)。すると、貰った瞬間、バトンの移動速度が時速20kmから10kmに落ちます。

しかし、バトンを貰う選手が十分に加速に乗り、時速20kmの状態で、時速20kmの選手からバトンを貰った場合、バトンの移動速度は低下せず、結果として良いタイムに繋がります。

車で例えると、時速50kmで走ってて、時速40kmに減速するかしないか、みたいな感じですね。

もちろん減速しない方が目的地には早く着きますよね。

逆に、バトンを貰う選手が加速に乗りすぎて、渡す選手が追いつけなくなった場合は、バトンが渡りません。

以上から、2人の速度が同調するタイミングでバトンパスを行うことが、良いタイムを出すための重要なポイントとなります。

バトンを貰う選手が手を挙げている時間をなるだけ短くする

都らや太田ら(2009)、太田・麻場(2019)、土江(2005)の論文でも言及されていますが、バトンを貰う選手の手を挙げている時間が長くなると、タイムロスに繋がります。

これは、手を挙げている間は、本人はスピードを上げることができないからです。

そのため、「ハイ!」と言ったら早めにバトンを渡し(手を挙げている時間をなるだけ短くし)、すぐに疾走状態に入れるようにした方が良いです。

ただ、手挙げ時間の短縮を意識しすぎるとバトンパスを失敗する可能性も出てくるので、「手挙げ時間が長くなりすぎないようにする」ぐらいの意識でちょうど良いでしょう。

1走と3走はコーナリングが得意な選手を採用

1走と3走はコーナー(カーブ)になりますが、選手の中には、コーナーを走るのが得意な人と苦手な人がいます。コーナーを走るのが苦手な人より、得意な人を1,3走に起用した方が、タイム短縮には効果的です。

レース前半で先頭の方にいる

筆者も経験がありますが、レース前半(1,2走の段階)で先頭の方にいると、後の走者は「いけるぞ!」と希望を持つことができます。その結果、モチベーションを維持でき良い走りに繋がる場合が多いです。

リレーではよく「1走(ないし2走)で流れを作ることが大事」と言われますが、レース前半で先頭の方にいると、良い流れを作ることができます。

逆に、レース前半で下位にいると、後の走者は「うわダメだ…」と気持ちが萎えてしまい、それが走りに出て悪い結果に繋がることが多いです。

私も全中の準決勝で(3走でしたが)、2走にバトンが渡った時点で下位だったので、「うわダメだな…」と半分あきらめ気分になった思い出があります(笑)

レース前半で想定より前にいる

レース前半で先頭の方にいると内容的に近いですが、レース前半(1,2走の段階)で想定より前にいると、後の走者は「いい感じで来てる!」と希望を持つことができ、良い走りに繋がる場合が多いです。

レース前半で先頭の方にいても、想定より後ろにいると(ダントツ1位でくる想定が、実際は2位とほとんど差がなかった、など)、「うわ大丈夫か…」と焦りを感じ悪い流れができてしまいますからね。

そのため、レース前半で先頭の方にいるだけでなく、「想定より前にいる」というのも重要になってきます。

仮に他チームと力の差があって後方にいる想定だったとしても、真ん中ぐらいの位置で来たら「いい感じだぞ!」と希望を持てますからね。

レース前半で想定より前に位置するために、1,2走者は「良い流れを作るぞ!」という気持ちを持ち、ベストな走りをする意識を持つことが重要です。

メンバー同士の仲を良好にする

強いチームというのは、総じてメンバー同士の仲が良いです。

メンバーの仲が良いと、密にコミュニケーションを取り、レースでの問題点を改善していくことができるのでしょう。

また、一つの目標に向けて心を一つにして頑張ることができるのだと思われます。

リレーで良い結果を出すためには、日頃からメンバーの仲を良くする努力も必要だということですね。

4×100mリレーの走順の決め方

ではいよいよ、4×100mリレーの走順の決め方について解説していきます!

主に以下のいずれかの戦略にもとづいて走順を決定していきます。

- 速い人に距離を長く走らせる戦略

- 1,2走に速い選手を持ってきて流れを作る戦略

速い人に距離を長く走らせる戦略を取る場合

これは走順を決めるうえで最も多用される戦略です。

まず、4人の中で1番遅い選手を1走に置きましょう。

1走は走行距離が80~110mと4区間で最も短いので(4×100mリレーの各区間の走行距離を参照)、遅い選手には距離を短く走ってもらった方が効率が良いのです。

よく、「1走はスタートの速い選手を起用した方が良い」と言われますが、よくよく考えるとちょっとおかしいですよね。

スタートが速かろうと後半型だろうと、100m先にたどり着くのが一緒ならどちらでも良いですし、スタートの速い選手がエースである場合は、距離の短い1走に置くのは非効率です。

1走候補が2人以上いる場合は、より前半型で後半失速する選手を採用しましょう。

2,3走は110〜130mほど、4走は120m走ることになりますが、その距離だと後半も粘れる選手を採用した方がタイムは速くなるからです。

このような「1走候補が2人以上いる場合」においては、「1走はスタートの速い選手を起用するのが良い」という一般論は正しいと言えるでしょう。

スタートが速く後半失速する選手は、後半型で同じタイムの選手と比べて110m以降は遅く、距離の短い1走に回した方が効率的なのです。

次に、2走→3走と3走→4走のバトンパスをセンターラインの手前で行う場合(最も多いケース)は、4走に最も速い選手を置きましょう。

この場合、2,3走は120m走らないので、4走(固定120m)が最も距離が長くなります。

4走候補が2人以上いる場合は、120mが最も速い選手を採用しましょう。

1走と4走が決まったら、残りの2人のうち、コーナリングが得意な方を3走に置くと良いですね。

2走→3走と3走→4走のバトンパスをセンターラインの奥で行う場合は、2走と3走に1,2番目に速い選手を置きましょう。

この場合、2,3走は121m以上走ることになり、4人の中で最も距離が長くなります。

候補が3人いる場合は、120mが速い2人を採用すると良いでしょう。

2人のうち、コーナリングが得意な方を3走に置くと良いですね。

2走→3走、3走→4走いずれかのみバトンパスをセンターラインの奥で行う場合は、奥で行う時の渡す方に最も速い選手を置きましょう。

候補が2人以上いる場合は、120mが最も速い選手(より後半型の選手)を採用すると良いですね。

次に、4走に2番目に速い選手を置きましょう。

候補が2人いる場合は、こちらも120mが速い方を採用するのが合理的です。

1,2走に速い選手を持ってきて流れを作る戦略を取る場合

レース前半で先頭の方にいるでも解説しましたが、レース前半(1,2走の段階)で先頭の方にいると、後の走者は「いけるぞ!」という希望を持つことができ、良い走り、良いタイムに繋がる場合が多いです。

よって、速い選手を1,2走に持ってくることで先頭の方に位置することが見込めるなら、この戦略をもとに走順を決めるのもありです。

具体的な走順としては、まず1走に1番速い選手、2走に2番目に速い選手を置きましょう。(2人のタイム差が小さいなら逆でもかまいません)

残りの2人は、コーナリングの得意な方を3走にするのも良いですし、速い方を3走にして順位をなるだけ維持するような作戦もありでしょう。

以上、2つの戦略をもとに走順の決め方を解説しましたが、これらに絞る必要はありません。

例えば、良い流れを作るために1走にエースを置いて、4走に準エースを置き距離を長く走らせるなど、上記の戦略をミックスさせた走順でも全然かまいません。

走順の決め方に合理性があるなら、どんな走順でも良いでしょう。

ごちゃごちゃ考えるのが嫌いな方は4人の中で1走に最も遅い選手、4走に最も速い選手を置きましょう

長々と走順決定の理論を解説しましたが、くどくど考えるのが嫌いな方もいると思います。

そんな方は、1走に4人の中で最も遅い選手、4走に最も速い選手を置きましょう。

1走は最も短く、またバトンパスはセンターラインの手前で行うことが大半なので(太田ら 2009、太田 2018、太田・麻場 2018,2019、本記事最後の動画を参照)、その場合4走が最も長くなるからです。

残った2人のうち、コーナリングが得意な方を3走にしましょう。

以上です!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

4×100mリレーで良いタイムが出るように願っております!

参考動画

バトンパス位置を見ると、全区間センターラインの手前で渡っていますね。

先頭のチームの3,4走は2人とも100m10秒台ですが(選手のレベルが高いほどバトンパス位置はゾーンの奥になります)、バトンパスはセンターラインの手前で渡っていますね。

参考文献

都 勘太 伊藤 直樹 佐藤 渉真 4×100mRにおけるテイクオーバーゾーンの疾走速度による影響と重要性.愛知県立三好高等学校

太田 涼・麻場一徳・清田浩伸・有川秀之(2009)4×100mリレーにおけるバトンパスコンセプトに関する研究ー日本女子ナショナルチームをモデルにー.陸上競技研究紀要,5:1-8

太田 涼・麻場一徳(2018)陸上競技女子4×100 mリレーのバトンパスに関する研究:高校生から一流競技者を対象に.山梨学院大学 スポーツ科学研究,1:1-8

太田 涼・麻場一徳(2019)陸上競技女子4×100mリレーにおけるオーバーハンドパスとアンダーハンドパスの比較:受け走者の加速に着目して.山梨学院大学 スポーツ科学研究,2:11-17

土江寛裕(2005)選手の立場から見たアテネオリンピックでの400mリレー4位入賞への道のり.トレーニング科学,17:13-20

コメント